超10萬家企業已退出金融業,平均每家理財企業法律訴訟超8條。

買理財、投保險、選基金、囤黃金……群眾的理財意識正在空前覺醒。天眼查數據顯示,2010年至2019年這10年間,我國金融行業新增加了357,917家企業。

風險防范一直是金融業永恒不變的主題。2008年,一場金融危機席卷全球。

此后十余年,中國金融市場一直保持著相對穩健的發展。但新興金融形態不斷出現,也給金融行業的監管帶來了新的挑戰。其中,投資理財一直是騙局的高發區。

10年增加35萬家企業 廣東省數量位居全國第一

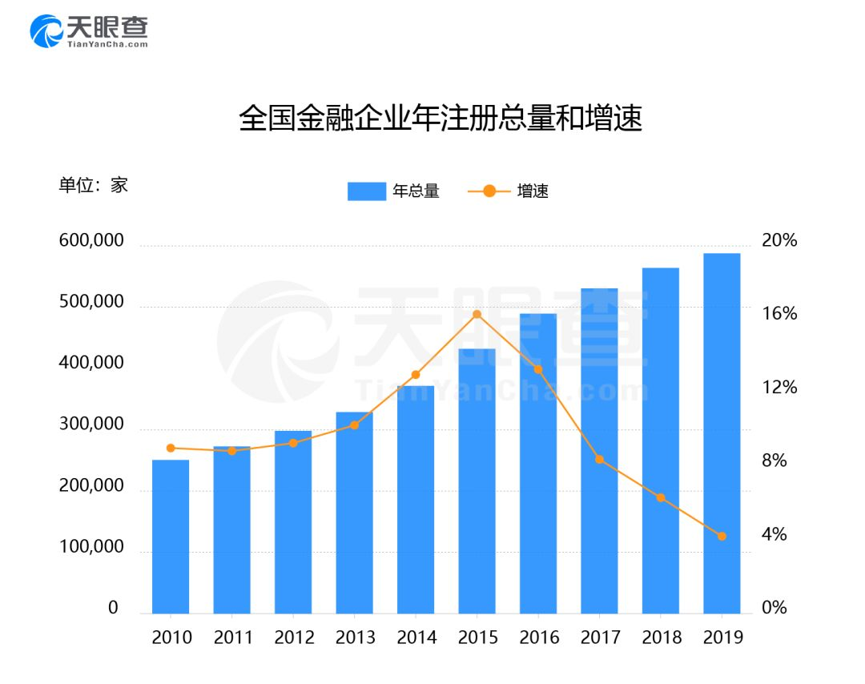

天眼查專業版數據顯示,從整個行業來看,2010年至2019年這10年間,我國金融行業新增加了357,917家企業。截至2019年底,全國金融行業企業數量達到587,982家,其中2015年企業增速達到峰值,為16.29%,此后連續5年增速逐年放緩。

(數據來源:天眼查專業版)

從地區分布來看,廣東省金融企業數量最多,達到130,873家,比排名第2的山東省高出2倍。黑龍江、江蘇、河北緊隨其后,而四川排名第8位。

從注冊資本來看,與其他絕大部分行業不同,注冊資本高于1000萬元的金融企業數量最多,占比高達47.6%,其次為注冊資本小于100萬元的企業,占比32.5%。

數據顯示,截至2019年底,全國共有近100家A股上市企業涉及金融行業。其中,券商公司最多,其次為銀行、保險公司。地區分布方面,北京市最多,其次為江蘇、廣東、上海。

超10萬家企業退出 金融行業迎來“最強監管”

天眼查專業版數據顯示,2010年-2019年,全國金融業企業注銷數為105,956家,吊銷企業數量也達到21,127家。

(數據來源:天眼查專業版)

此外,僅2019年,金融行業的新增法律訴訟、失信違法、被執行人、經營異常、行政處罰、嚴重違法等司法和經營風險條數分別為2,709,119、7,909、70,880、35,421、3,584、5,329條。

而在最近5年中,金融行業新增法律訴訟以及失信信息數量均呈現出明顯的逐年增長趨勢。

值得一提的是,2017年金融企業行政處罰信息數量,相比上一年新增了47.42%。

據了解,2017年也被稱為“史上最嚴”金融監管年。

據不完全統計,這一年,金融監管部門共出臺重要監管文件超過20個,行政處罰超2700件,罰沒金額超80億元。此后,國家整治金融亂象的力度不斷加大。

7000余家企業涉理財業務 平均一家企業超過8條法律訴訟

近年來,隨著居民生活水平的提高,對理財產品的購買熱情日趨高漲。

根據天眼查專業版統計,2010年至2019年,經營范圍含“理財”的企業共新增3,996家,截至2019年底全國共有7,719家理財公司。其中,2012年增速達到峰值,為13.07%。

從地區分布來看,江蘇省開展理財業務的企業數量最多,達到1116家;其次是河北、江西、山東。從成立時間來看,30.95%的企業都是“老資格”,成立時間在15年以上。

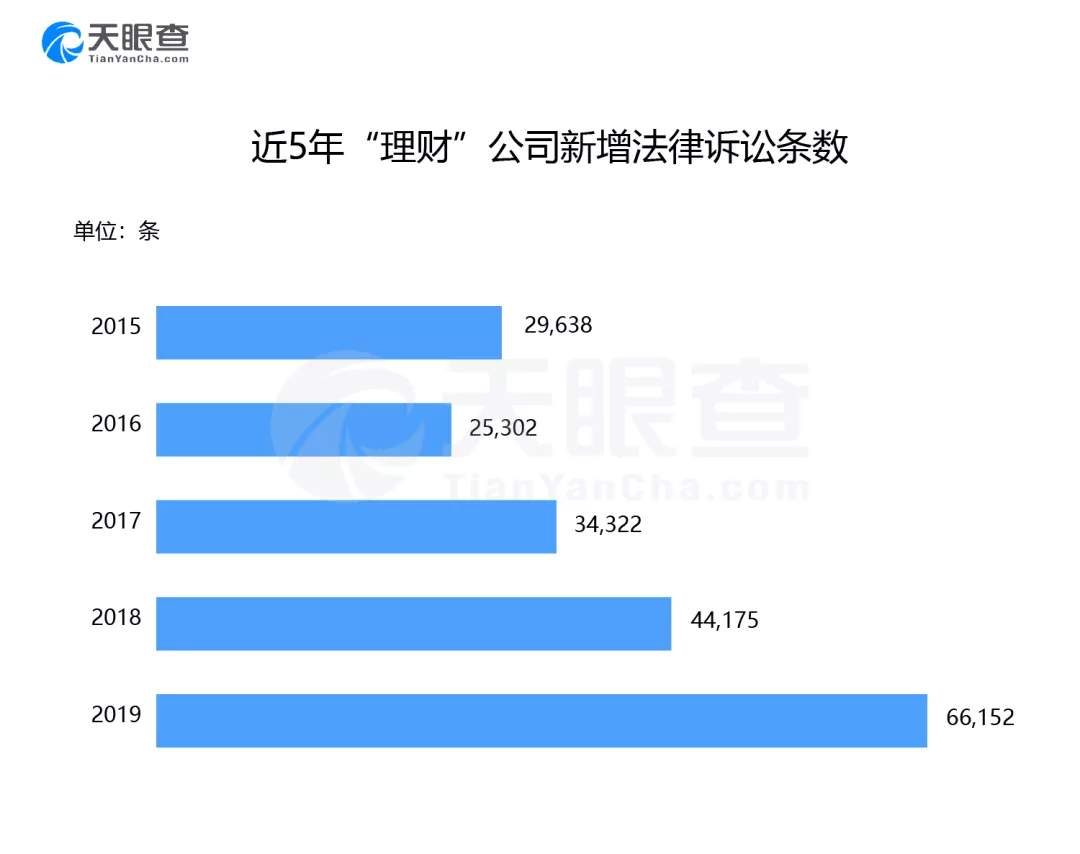

值得一提的是,10年間,共有777家理財公司注銷,吊銷企業數量為241家。僅2019年一年,理財公司新增法律訴訟數量達到了66,152家,平均一家公司的法律訴訟數量就有8.6條。

(數據來源:天眼查專業版)

此外,同樣是在2017年,理財企業的行政處罰信息數量最多。而理財企業在2019年新增的被執行人、失信(老賴)數量,分布為2015年的2.2倍、6.6倍。

事實上,隨著居民儲蓄的持續增長,買理財、投保險、選基金、囤黃金……群眾的理財意識空前覺醒。不過,投資理財卻是騙局高發區。

2019年的央視3·15晚會,就曝光了“714高炮”小額貸款騙局。所謂“714高炮”,指的是那些期限為7天,或者14天的高利息網絡貸款,基本上90%都是以7天期為主。利息方面,年化利率基本上都超過了1500%,被江湖成為“高炮”。

公開數據顯示,中國個人可投資金融資產規模從2013年的76萬億元增長到了2018年的147萬億元,截至2018年,中國的互聯網理財人數已經達到5.3億。不過,理財和保險成為了維權重災區,P2P投資者滿意度僅8.95%,僅有20.45%的消費者對銀行整體滿意。

作為消費者,應當加強金融和法律知識方面的學習,培養自我保護意識和維權意識。在購買金融產品時,需認真閱讀合同條款、產品說明書、風險提示書,根據自身的風險承受能力和資產狀況選擇適當的金融產品。

若小額貸款上當,可以向中國互聯網金融協會投訴,或者向當地金融辦或當地銀監局進行投訴。若已遭遇詐騙侵害,應當直接報警。

疫情利空因素仍將打壓國際油價2020-03-21 07:12

疫情利空因素仍將打壓國際油價2020-03-21 07:12

5G換機潮將至 產業鏈公司忙擴產2020-03-21 06:20

5G換機潮將至 產業鏈公司忙擴產2020-03-21 06:20

油價“重傷” 催生油運市場大幅...2020-03-21 06:12

油價“重傷” 催生油運市場大幅...2020-03-21 06:12

2020年光伏政策超預期 三個月內2...2020-03-20 21:47

2020年光伏政策超預期 三個月內2...2020-03-20 21:47

5小時賣出10萬斤蘋果!直播業新...2020-03-20 20:53

5小時賣出10萬斤蘋果!直播業新...2020-03-20 20:53

| 11:08 | 佛塑科技收購金力股份 戰略布局新... |

| 10:55 | 中廣天擇將被實施退市風險警示 多... |

| 10:55 | 重磅突破!一汽解放全自主無人駕駛... |

| 10:55 | 一汽解放多領域實現突破 技術創新... |

| 10:53 | 奇安信去年實現營業收入43.49億元 ... |

| 10:52 | 中國電信董事長柯瑞文:AI規模應用... |

| 10:48 | 承載品牌向“寬”發展重任 領克900... |

| 10:42 | 韌性筑基激活乘數效應 伊利股份邁... |

| 10:39 | 復旦大學可持續發展研究中心:4月... |

| 10:38 | 致遠互聯亮相2025 IT市場年會 |

| 10:32 | 研判金屬價格走向 安泰科召開2025... |

| 10:30 | 扎根人工智能核心產業鏈 科創板相... |

版權所有證券日報網

互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903

京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號

京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。

證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]

掃一掃,即可下載

掃一掃,加關注

掃一掃,加關注